Der gebürtige Lindauer Maler Dieter Krieg (1937-2005) hat nie viel Aufhebens um sich gemacht. Er gehörte zu den eher leisen, stillen Künstlern und war doch einer der bedeutendsten deutschen Maler in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Alltägliche mit dem Existentiellen, mit der Literatur und der Sprache zu verknüpfen und durch die Kraft der Farben leuchten zu lassen, machen das Faszinierende seiner Großformate aus. Maya Heckelmann, Kuratorin der Krieg-Ausstellung im Künstlerhaus Marktoberdorf, über einen Künstler, der das Wesentliche suchte.

Dieter Krieg ist ein Meister des großen Formats. Seine Themen sind dagegen auf der Bedeutungsebene alles andere als „groß“: Spiegeleier, Bierdeckel, Putzeimer, Klotüren. Banale Alltagsgegenstände werden in monumentalem Großformat auf die Leinwand geworfen. Die profane Dingwelt unbeachteter, wertloser Gebrauchsgegenstände ermöglicht ihm als Maler die größtmögliche Freiheit – die Ikonographie wird nebensächlich, der malerische Impetus zum eigentlichen Bildinhalt. Gleich einem Vulkanausbruch schieben sich die Farbmassen wie flüssige Lava über den Bildträger. Die Spuren des Malvorgangs – Schlieren, Pinselstriche, Spachtel-, Hand- und Fußspuren – sind überall auf der Bildfläche sichtbar. Die Arbeiten entstehen auf dem Boden. Der Malprozess ist Dieter Krieg enorm wichtig und soll auch für den Betrachter sichtbar sein, so drücken sich Keilrahmen und Holzverstrebungen nicht selten auf der Vorderseite des Bildes durch. Dieter Krieg will keinen illusionistischen Bildraum erschaffen. Distanzlos zwingen einen seine Gemälde zur direkten Konfrontation.

Die dargestellten Gegenstände sind keineswegs willkürlich gewählt, sie gehören einem Bildvokabular an, das Krieg über Jahrzehnte hinweg benutzt und fortentwickelt hat. Hinter vordergründig Alltäglichem verstecken sich existenzielle Aussagen.

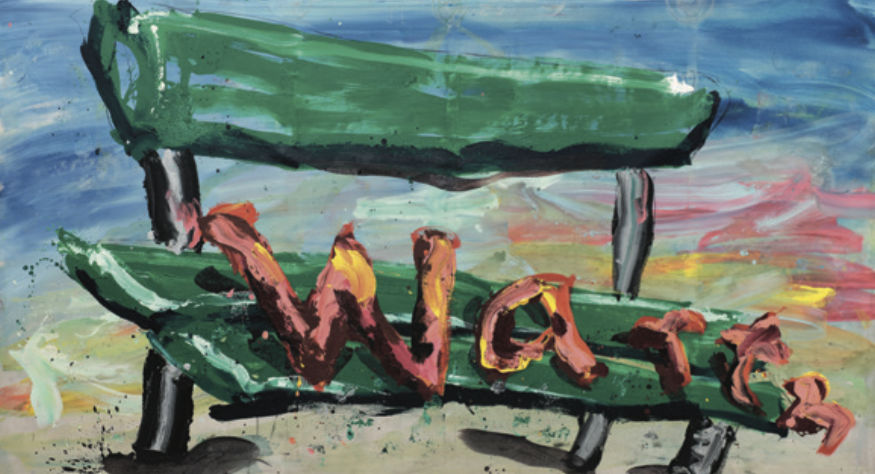

Die Möwe – ein fliegender Vogel mag als Freiheitssymbol gedeutet werden – steht dem Wort „Sucht“, der Abhängigkeit und Unfreiheit gegenüber. Stets ist da das Kraftfeld der Literatur und der Sprache, dessen sich Krieg in seiner Malerei bedient. So verweist etwa die monumentale Bank, die einen an der zentralen Wand im Künstlerhaus begrüßt, mit dem über ihrer Sitzfläche schwebenden Wort „Wartn“ auf Samuel Becketts Theaterstück „Warten auf Godot“, wenn man die Vorzeichnung zu dieser Arbeit kennt, die mit „für Watt“ beschriftet ist und ebenfalls als eine Hommage an Beckett bzw. seine Novelle „Watt“ anzusehen ist.

AUSGABENARCHIV

AUSGABENARCHIV

02/2006

02/2006 03/2006

03/2006 04/2006

04/2006 01/2007

01/2007 SA 01/07

SA 01/07 02/2007

02/2007 03/2007

03/2007 SA 02/07

SA 02/07 04/2007

04/2007 01/2008

01/2008 SA 01/08

SA 01/08 02/2008

02/2008 03/2008

03/2008 SA 02/08

SA 02/08 04/2008

04/2008 01/2009

01/2009 02/2009

02/2009 03/2009

03/2009 SA 01/09

SA 01/09 04/2009

04/2009 01/2010

01/2010 SA 01/10

SA 01/10 02/2010

02/2010 03/2010

03/2010 SA 02/10

SA 02/10 04/2010

04/2010 SA 01/11

SA 01/11 02/2011

02/2011 03/2011

03/2011 SA 02/11

SA 02/11 04/2011

04/2011 01/2012

01/2012 SA 01/12

SA 01/12 02/2012

02/2012 03/2012

03/2012 SA 02/12

SA 02/12 04/2012

04/2012 01/2013

01/2013 SA 01/13

SA 01/13 02/2013

02/2013 03/2013

03/2013 04/2013

04/2013 01/2014

01/2014 SA 01/2014

SA 01/2014 02/2014

02/2014 03/2014

03/2014 04/2014

04/2014 01/2015

01/2015 SA 01/2015

SA 01/2015 02/2015

02/2015 03/2015

03/2015 04/2015

04/2015 01/2016

01/2016 SA 01/2016

SA 01/2016 02 / 2016

02 / 2016 03 / 2016

03 / 2016 04/2016

04/2016 01/2017

01/2017 SA 02/2017

SA 02/2017 02/2017

02/2017 03 / 2017

03 / 2017 04/2017

04/2017 01/2018

01/2018 SA 02/2018

SA 02/2018 02/2018

02/2018 03/2018

03/2018 04/2018

04/2018 01/2019

01/2019 02/2019

02/2019 03/2019

03/2019 01/2020

01/2020 02/2020

02/2020 03/2020

03/2020 04/2022

04/2022 01/2023

01/2023 02/2023

02/2023 Architektur

Architektur 03/2023

03/2023 04/2023

04/2023 01/2024

01/2024 02/2024

02/2024 Architektur

Architektur 03/2024

03/2024 04/2024

04/2024 01/2025

01/2025 02/2025

02/2025 Architektur

Architektur 03/2025

03/2025